Il confine sottile tra progetto e affetti

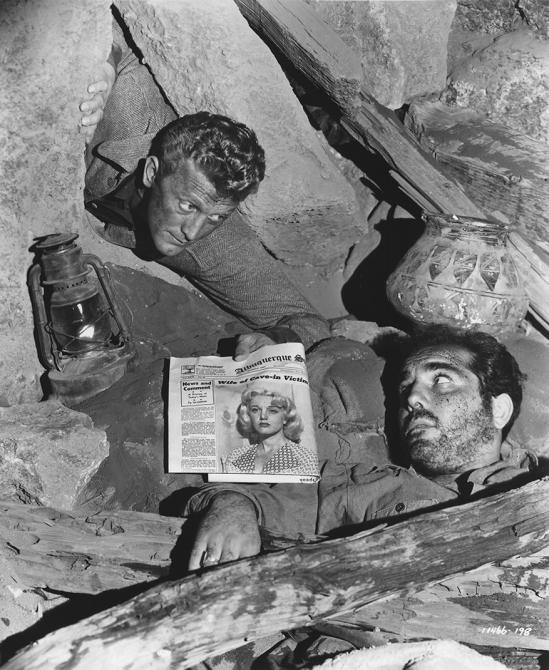

L’asso nella manica, 1951, regia di Billy Wilder

Non esiste maggiore agonia del portare dentro di sé una storia non raccontata.

(Maya Angelou)

Un paio di anni fa scrissi un articolo circa i “progetti fotografici del dolore”, ossia quel genere di lavori in cui si racconta una storia dolorosa che spesso coinvolge i propri affetti.

Nell’articolo scrissi che questi progetti mi provocavano un grosso disagio, che preferivo una fotografia più “positiva”, e che comunque determinati problemi intimi non andassero documentati o estratti dall’ambito ristretto in cui si determinano.

Oggi, dopo aver letto ed approfondito un po’, sono giunto alla conclusione che molte volte non si tratta affatto di una scelta.

Molte volte, cioè, l’autore è mosso da una necessità che è praticamente incontenibile e incontrollabile. Una sorta di ossessione, insomma… che prescinde completamente dal fatto di mostrare poi queste foto a chicchessìa

Anzi, il fatto di farne un libro o una mostra, è un “di cui”.

Facciamo un esempio

Supponiamo che io sia coinvolto e colpito dalla malattia di un parente, al punto di sentirmi spinto a documentare questo percorso. Ovviamente sono mosso dalla compassione (nel senso latino del “patire con”), non dallo sciacallaggio. Sta di fatto che giro con la macchina fotografica tra stanze di ospedale e bombole d’ossigeno.

E’ una cosa tanto strana? Non credo: infondo, potrei sentire l’esigenza di esprimere la cosa in un diario personale; e la fotografia, infondo, è una forma di scrittura: con la luce e non con l’inchiostro, ma sempre scrittura è.

Sta di fatto che il malato stesso e/o gli altri parenti, potrebbero biasimarmi pesantemente per questo mio agire. E credo che non gli si possa dare torto! Quand’anche girassi con la mia microscopica Minox 35, verrei redarguito e rimproverato. Sciacallo!

Di conseguenza, probabilmente finirei per sentirmi inibito… al punto da ricacciare dentro quella necessità espressiva che sento così forte. Con buona pace di una scelta “eticamente corretta” nei confronti del malato e di chi gli sta intorno.

Egoismo e castrazioni

Si torna, quindi, ad un grande classico: in arte, il fine giustifica i mezzi?

Dove sta il confine tra affetti e progetti?

E’ lecito documentare la malattia di un proprio caro (o l’autismo del proprio figlio, o l’impossibilità ad averne, o un rapporto di coppia che va frantumandosi, o…) unicamente perché non si riesce a smettere di farlo?

A parer mio, ed ammesso che tale spinta sia sincera e non “furbetta”, è dolorosamente lecito… Semplicemente, perché non esiste alternativa.

Come sapete, l’egoismo deve essere sempre perdonato, perché non c’è nessuna speranza di guarirlo.

(Jane Austen, Mansfield Park)

E’ un po’ come quando ci sfoghiamo con un amico su un problema che ci assilla. Spesso lo facciamo non tanto per l’utilità della cosa in sé, quanto perché non ce la facciamo proprio, a tenerci tutto dentro.

E’ un fatto fisiologico, insomma. Come probabilmente lo era nel caso di Diane Arbus, la quale ritraeva i freaks non per burlarsi di loro, ma per una sorta di vicinanza ed empatia (o riconoscimento).

Gli effetti della rinuncia

Da questo punto di vista, inibire la spinta a documentare quel progetto è sicuramente ingiusto per l’artista.

Che, spesso, viene castrato anche dalle convenzioni sociali, dall’educazione rigida, dalla storia che “i panni sporchi si lavano in famiglia”. Non credo sia un caso che tutti i grandi artisti siano sempre stati – in qualche modo – liberi da tutto questo, non soggetti a vincoli, o spesso affrancati da una rigida educazione di base.

A prescindere dalla sua natura, comunque, rimane la pericolosità di questa rinuncia… che porta a quell’agonia di cui parla la Angelou nella citazione.

Tornando all’esempio: di fronte alle proteste, rimetterei la mia Minox in tasca… col risultato che questo tarlo, forse, me lo porterei dietro per un bel pezzo. A maggior ragione se la conclusione non è lieta.

Potrei allora cercare di esorcizzarlo, questo tarlo, in altro modo: il cibo, l’alcool, le relazioni sbagliate, gli atteggiamenti negativi verso il prossimo… un po’ come quando siamo torturati da pensieri negativi, e cerchiamo di distrarci, anziché affrontarli: alla lunga, il rimedio è peggio del male.

Non ho certezze che sia così, ovviamente. Ma ho il sospetto che possa succedere.

E che l’arte, quindi, possa funzionare come una sorta di “psicoterapia rivolta verso se stessi”.

Esibire non sposta il problema

Si potrebbe dire: e va bene, fai pure quelle foto; però almeno non costruirci sopra una mostra o un libro!, tienile per te insomma.

Ma lo ripeto: questo aspetto è, a mio parere, un “di cui” che sposta relativamente il problema. Quando l’otturatore fa “clic”, il dado è comunque tratto. Chi si vede fotografato, sa che la sua immagine è stata presa ostaggio da un supporto sensibile; e spesso reagisce male a prescindere.

Per fare un esempio: se facciamo street photography e cerchiamo di rassicurare il soggetto sul fatto che terremo per noi le nostre foto, quasi sempre non verremo creduti.

L’eccezione

Esiste un unico caso in cui si può documentare liberamente qualcosa di doloroso senza scontentare nessuno: quando siamo noi stessi l’oggetto del progetto.

Come nel caso di Francesca Woodman o Frida Kahlo.

E’ chiaro che, a quel punto, non c’è nessuno a cui rendere conto… se non se stessi.

Forse.